La tecnica - Le Radio di Sophie

Gli altoparlanti "a spillo"

(Questo articolo fa parte di una pagina che tratta in generale l'argomento altoparlanti)

|

|

|

|

Come accennato nella pagina introduttiva di questo articolo, il limite principale degli altoparlanti a tromba sta nella scarsa resa acustica nel registro basso, che è limitato dalle dimensioni fisiche dell'altoparlante. In pratica, per avere una resa accettabile a bassa frequenza, le dimensioni della bocca devono essere dell'ordine del metro quadrato, e di conseguenza anche la lunghezza della tromba andrebbe dimensionata in proporzione. Ma già dalla metà del 1920 le esigenze degli ascoltatori andavano evolvendosi, e se prima ci si accontentava di "sentire qualcosa", ora si pretendeva anche una certa qualità, specie nelle riproduzioni musicali. Sfogliando le riviste di radiotecnica degli anni dal 1925 in avanti, si può notare che la quantità di articoli e di inserzioni pubblicitarie riguardanti gli altoparlanti tende ad aumentare di mese in mese, segno che la tecnica si evolve rapidamente e che nuovi dispositivi vengono realizzati per venire incontro alle crescenti esigenze del mercato. Tra questi dispositivi, prendono presto piede gli altoparlanti magnetici a diaframma conico, noti universalmente come "altoparlanti a spillo", dei quali la Philips fu una delle aziende leader in Europa.

In quell'epoca gli apparecchi radio erano sempre dotati di altoparlante esterno al mobile, ed era quindi facile per l'utente "modernizzare" l'apparecchio eliminando il vecchio collo di cigno e sostituendolo con un magnifico diffusore a spillo. Questi ultimi avevano il vantaggio della compattezza e dell'eleganza, erano delle scatole di dimensioni ridotte, variamente decorate, che potevano essere tranquillamente poggiate sul coperchio del ricevitore.

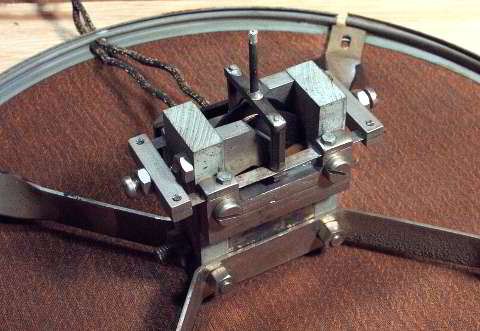

La tecnica degli altoparlanti a spillo è piuttosto varia. Nella sua forma più semplice, direi quasi rudimentale, il sistema somiglia a quello degli altoparlanti a tromba: un'ancora viene fatta vibrare in un campo magnetico variabile, e comunica le sue vibrazioni ad un cono di carta leggera. Quest'ultimo imprime le sue onde di pressione all'aria circostante provocando l'emissione del suono. La foto qua sotto mostra il più semplice meccanismo di questo genere che sia riuscito a fotografare. Come si vede, c'è un magnete a ferro di cavallo che finisce da una parte con la lamina vibrante, dall'altra con l'avvolgimento che porta il segnale audio da riprodurre.

Il cono, di cartoncino leggero, è fissato esclusivamente ad un perno che sporge dalla lamina vibrante. Una vite di regolazione permette di variare l'ampiezza del traferro, e quindi la sensibilità dell'altoparlante. Si può notare che il campo magnetico mantiene la lamina sempre in tensione, esattamente come avviene nelle cuffie magnetiche e negli altoparlanti a tromba. Questo tipo di altoparlante non è particolarmente sensibile, né ha una grande qualità sonora, ma offre il vantaggio, rispetto alla tromba di pari dimensioni, di migliorare la risposta ai toni bassi e quindi di essere più adatto per la riproduzione musicale. E' invece altamente carente nel registro acuto, a causa della grande inerzia del cono, e quindi non è particolarmente indicato per la riproduzione della voce umana, che risulta cupa e impastata. Comunque godette di un grande favore anche perché era molto economico, e lo si può ammirare in varie fogge nei musei e nelle collezioni. La figura qua sotto mostra un tipico ricevitore del 1925 (circa) equipaggiato con un altoparlante a spillo.

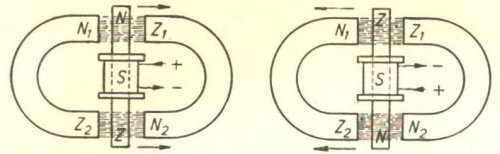

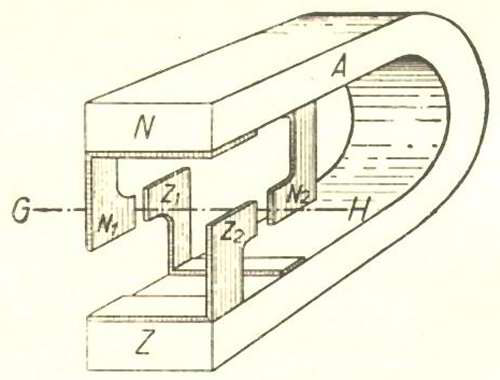

Accanto a questi modelli ad armatura semplice si diffuse negli stessi anni un sistema decisamente più complesso e costoso, ma che offriva resa e sensibilità decisamente superiori. Si tratta del meccanismo "quadripolare", detto anche "ad armatura bilanciata", sviluppato da Baldwin al principio degli anni '20. Questo meccanismo fu introdotto nelle cuffie telefoniche per migliorarne la sensibilità, e fu poi adottato dalla Philips e dalle grandi case costruttrici di sistemi acustici per equipaggiare gli altoparlanti di classe. Il principio di funzionamento è un tantino complesso, e merita una spiegazione dettagliata. Cominciamo ad osservare la figura sottostante.

In essa sono raffigurati due magneti a ferro di cavallo, disposti affacciati con i poli contrapposti. Una barretta di ferro può essere tenuta in equilibrio all'interno di questo campo magnetico, essendo soggetta all'azione di campi contrapposti. Su questa barretta è avvolto un solenoide collegato come sempre con la sorgente di corrente a frequenza acustica. Il passaggio della corrente provoca una perdita dell'equilibrio da parte della barretta, che viene deviata verso destra o verso sinistra in risposta alle variazioni del campo magnetico. Questo movimento, opportunamente amplificato da un sistema spillo-cono, produce il segnale acustico. E' da notare che, poiché la barretta a riposo, essendo in equilibrio è soggetta ad una forza nulla, il sistema risulta sensibile a qualunque corrente, anche minima, e quindi dimostra una sensibilità maggiore del sistema bipolare nel quale la corrente acustica deve vincere la tensione della molla di richiamo. Inoltre l'effetto di una corrente sinusoidale è perfettamente simmetrico, dando luogo a spostamenti uguali nelle due direzioni del moto, il che assicura una bassa distorsione del segnale riprodotto.

|

|

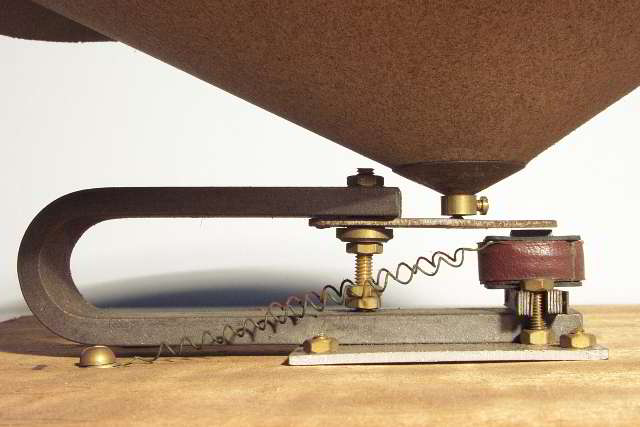

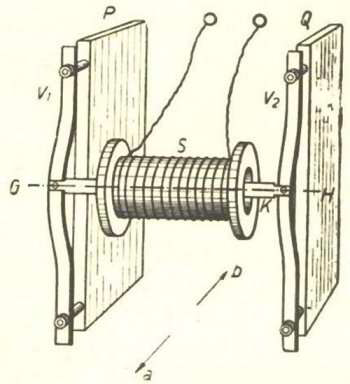

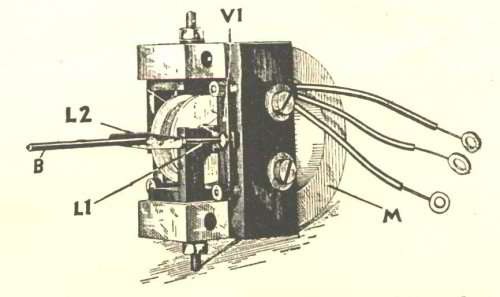

In realtà nella tecnica costruttiva di questi altoparlanti non si usò quasi mai una coppia di magneti, ma un unico magnete a ferro di cavallo fornito di quattro prolungamenti come quelli visibili nelle figure qua sopra. La bobina S con il suo perno, visibili a destra, vengono sospesi tra le espansioni polari del magnete. Il risultato è identico a quello descritto, ed il sistema è più compatto. La figura qua sotto mostra un "motore quadripolare bilanciato" come fu realizzato in realtà dalla Philips per i suoi famosissimi "piatti da barbiere". Lo spillo B si muove lungo il suo asse, ed è collegato al cono di carta.

Le qualità principali di questi dispositivi sono essenzialmente due: elevata sensibilità e buona resa musicale, quest'ultima dovuta alle dimensioni del cono, che favoriva la riproduzione delle note gravi.

La sequenza fotografica qua sotto mostra le fasi di montaggio dell'altoparlante di una classica "superinduttanza" Philips del 1932. Come si vede, a montaggio ultimato il cono copre completamente il driver. Questa configurazione, dal minimo ingombro, era utilizzata anche per i sistemi a "piatto di barbiere".

Torna all'articolo sugli altoparlanti